〜20世紀アメリカ音楽の旗手アーロン・コープランドのアメリカらしさとは、決して巷間で言われるようなジャズやフォークによるものではない。ブーランジェによる新古典主義で説明できるものでもない。それは20世紀初頭のソヴィエト文化をモデルとしながら、1935年のソヴィエトによる政策を直接の契機として生み出されたスタイルによるものであった (本論第6章に詳述)。そしてそのスタイルは映画音楽にも展開されながら庶民へ浸透していくのであった。

石井拓洋 (アーロン・コープランド研究、学術博士)

本論は20世紀のアメリカ合衆国〔以下、アメリカ〕の作曲家アーロン・コープランド ( Aaron Copland, 1900-1990 ) の1930年代から40年代の音楽活動について、〈歴史修正主義〉の観点から再考するものである。アメリカの音楽を代表するこの作曲家は、しかし、今日ではどのように受容されているのだろうか。われわれはまず、アメリカで共有されている彼の今日的な受容像の典型を確認する必要があるが、その際、連邦議事録における「アーロン・コープランド氏への賛辞」は適当な資料となろう。これは1990年の第101回アメリカ合衆国連邦議会上院において、現在の国務長官であるジョン・ケリー民主党上院議員によって当時生誕90年を迎えようとするコープランドに献呈されたものであり、当時のアメリカ国民の総意を反映したものと考えられる。したがって、以下では多少長い引用とはなるが、同時に、彼の歩みを概観することも企図して、その全文を引用することにしたい。

アーロン・コープランド氏への賛辞

[ ケリー議員 ] 大統領、本日私は、かの創造性豊かで傑出したアメリカの作曲家、アーロン・コープランド氏を讃うべくここに参りました。しばしば、アメリカ音楽の合衆国大統領と称される通り、アーロン・コープランド氏〔の存在〕とは、アメリカそのものであります。 ピューリッツァー賞からオスカーまで、また、大統領自由勲章から議会名誉黄金勲章まで、その生涯で、およそ表彰され得るあらゆる名誉が実際に授けられた通り、コープランド氏は極めて多くの栄誉を讃えられました。彼は交響楽、コラール、ピアノ曲をはじめ、オペラ、バレエ、映画音楽、室内楽を作曲し、 また、ハーバード大学で詩学を講義し、五十歳代半ばを超えてからは指揮に取り組みました。コープランド氏に思いを馳せることは、しかし、そのたくさんの栄誉を数えることではなく、まさに、アメリカの音楽を考えることになりましょう。

コープランド氏にとって、この国は偉大な音楽的着想源でした。氏は、かつて、こう述べています。「アメリカの音を 〔殊更に〕 作ろうとしてきたとは言えません。つまり、私が書いたこととは〔正しくは〕 ただ自らが実際に聞いたことだけなのです。 〔アメリカの〕あらゆる部分に魅了されてしまうかのごとき心情というよりも、表現における私のアメリカ的な感情には、むしろ、ある種の抑制を含んでいるのです」、と。ここから、氏の視点が1990年代初頭におけるブルックリンのワシントン通りにあった商店での生活によって形作られたものであったことは明らかであり、それは決して彼から離れなかったことが分かります。〔だから〕後年、モロッコ・タンジールの市場へ旅した際、氏は、「この全てをブルックリンで見たことがある」とも同行者に語るのです。

作品《アパラチアの春》、《ビリー・ザ・キッド》、あるいは《庶民のためのファンファーレ》、そのいずれであろうと、コープランド氏の音楽は時代と地域を越え、アメリカの世紀とその国民を反映します。 「ボストン・グローブ」紙のリチャード・ダイヤー氏は、次のようにコープランド氏の音楽を述べました。「ある曲はフランス的であり、あるものはラテン的であり、また、あるものはアメリカ的である。あるものは高潔であり、またあるものはシリアスで、さらに、あるものは極めて愉快である。ある曲はニューイングランドを想起させるが、最もよく知られる曲では古い西部 . . . おそらく中西部の人達こそは、オペラ《入札地》が、いかに十全に、かの地を再現しているかを理解することであろう」。「ある曲はまるで夏の夜のベランダのように快適であり. . . 時折、それは都会の躍動と孤独の両方を想起させ. . . その全ては、われわれの歴史における時間と場の全てを想起させる、それは、あの『コープランド的音楽 』 の数小節を聞くだけで充分である」、と。

今日、コープランド作品を聞くこと、それは、われわれが信じるアメリカの記憶を呼び起こすことでありますが、そのようなアメリカは、もはや、われわれの心の中にしか存在しないのかもしれません。〔しかし〕都会のざわめきから地方の静かな地平まで、また、都市の喧噪に疲弊した精神の孤独からアパラチアでの精神的孤高まで、好景気の到来、喜びの分ち合い、あるいは勝利の旗に高まる誇り、これは、今もなお アメリカであります。われわれは、無数の誇り高き営為、終わることない夢、そして静かなる大志、今もなお、これらを有する地平にいます。われわれの国は、今もなお、進歩と挑戦を希求します。そして、先祖から受け継いだものよりも、さらなるものを後世に残し得ることを信じるのです。まさに、それがアーロン・コープランド氏の不朽なる音楽なのであり、そして、それこそが不動なるアメリカなのであります 。 作曲仲間であるヴァージル・トムソン氏は、かつて、彼を「われわれの世代におけるアメリカの声」と呼びました。そしてまた、われわれにとって、アーロン・コープランド氏は、常にアメリカの全世代の声であり続けることでしょう 。

この賛辞が捧げられた1990年から四半世紀を経過した今日でも、コープランドがアメリカの音楽文化にとって大きな存在であることに変わりない。彼は今なお、しばしば「アメリカ音楽の旗手」 と称され、それは、活動上での深いつながりがあったボストン交響楽団が、2011年に、その拠点たるタングルウッドの地に、音楽家として最初となる彼の胸像を設置していることにもその一端が見られる。

演奏会以外の場においても、彼の音楽はテレビ等のメディアを通して身近であり続けている。たとえば、一般に最もよく知られるのが1992年から現在に至るテレビ・ラジオ広告、全米肉牛生産者協会〔NCBA〕の 「ビーフ、それがディナー」キャンペーン ( Beef, what’s for dinner ) で使用されている旋律であろう。これは彼のバレエ 《ロデオ》 ( Rodeo, 1942 ) からの〈ホーダウン〉( Hoe-down ) である 。その旋律は、彼のオリジナルではなく、1941年にジョン・ローマックス ( John Lomax , 1867-1948 ) らが実地音声採集の上でまとめたアメリカ民謡集 『我らが歌の国』( Our Singing Country , 1941 ) に収録された《ナポレオンの退却》 ( Bonyparte ) から引用したものであった 。また90年代にAT&Tやジェネラル・モーターズといった企業がバレエ《アパラチアの春》 (1944) における〈シンプル・ギフト〉を使用し 、加えてアメリカ海兵隊の新兵募集の広告では《庶民のためのファンファーレ》(1942)が使用された 。ポピュラー音楽分野での編曲利用としては1970年代に幾つか見受けられるが、中でもエマーソン・レイク・アンド・パーマーのものが有名であり、さらに同曲はウッディー・ハーマンがジャズ・アレンジを施したほか、ローリング・ストーンズもライブ・オープニング・サウンドで利用している。

さらに、政治キャンペーンの場でも彼の旋律が聞かれる。1996年11月、民主党クリントン大統領が二選目の勝利宣言を地元アーカンソー州で行なった際は、打ち上げ花火とともに前述の〈シンプル・ギフト〉が奏され、家族の肩を抱き花火を見上げる新大統領がNBC放送で全国に放映されれば 、 2000年のブッシュを大統領候者に決定した共和党全国大会でも、その開会のタイミングに《庶民のためのファンファーレ》が奏された 。その他、7月4日の独立記念日の式典には、たびたび同曲が奏されている 。このように、今日のアメリカ国民にとって、コープランドは、いわば、アメリカの良心を象徴する藝術家 にして、しかも、その存在は比較的生活に身近であり、まさにアメリカの文化的風物詩の一つとして受容されていると言える。

ここで、もう少し詳細に、今日のアメリカにおける彼の一般的な受容像の輪郭を探ってみたい。独立記念日の式典、海兵隊リクルート、及び老舗大企業による広告などにみる通り、コープランドの響きは、アメリカの文化的、政治的「保守」を想起する局面と共にある。彼に対するこの「保守」的受容の所在は、また、国民の総意たる先のケリー賛辞においても示されている。それは、コープランドの音楽が「もはや、われわれの心の中にしか存在しないかもしれ」ない「われわれの信じるアメリカの記憶を呼び起こす」と述べる件に読める〔原文は附録資料1を参照のこと〕。ここでの「記憶」とは、単なる過去の経験以上の内容を示唆していることは言うまでもなく、たとえばそれは、アメリカの古き良き時代には現前したと考えるアメリカの属性、いわば、過去から息づく、アメリカという国や文化を象徴する永遠普遍の本質というべきものに他ならない。

一方で、賛辞が示すとおり、普遍とはいえども、かかる「本質」の今日の存在は自明ではなく、およそ、意志をもって「信じ」ねばならぬ程に不確かである。すなわち、アメリカの実相を議論する際に現れる見解の相違を超え、いかなる立場からも自明とされる合理的存在ではない。然るに、かかる不確かさにもかかわらず、それが呼び起こされると述べる立場の思想的背景には、そもそも、喚起の対象たる、かの「本質」がアプリオリに存在するという強い信念が前提にあらねばならない。国や文化をめぐるこのような信念の存在ゆえに、この賛辞には「保守」的な性格が指摘されねばならないのである〔 ここでの「保守」の語は、「革新」と対比させながら、あらためて本論 0-7-2.にて定義した。関連して 6-2. も参照されたい 〕。この賛辞は、さらに、国民の総意としての位置づけをもっている。したがって、このような文脈の中でコープランドが讃えられていることから、この作曲家の今日の一般的受容像の性格は明らかである。

かかる今日の保守的なコープランド像は、しかし、彼の長く多様な音楽活動の内実をどれほど伝えているのであろうか。先にみた一般的な受容の一方で、今世紀転換期以降の合衆国におけるコープランド研究の成果は、彼の政治性をめぐる諸相を徐々に明らかにしてきた。なかでも特筆すべき事例は、1953年1月の連邦議会下院において、共和党フレッド・バズベイ議員が次期大統領共和党ドワイト・アイゼンハワーのために予定された就任記念演奏会の内容について意義を申し立て、そこで本来演奏されるはずであったコープランドの 《リンカーンの肖像》(1942) を演奏中止にまで追い込んだことである。この時、バズベイ議員が問題としたのは、コープランドの政治性であった。つまり、コープランドの「疑わしき〔共産主義への〕関与の跡を数多くもつ」とされた経歴が問題とされたのである。さらにその数ヶ月後には、コープランドは国際的共産主義活動の事由から、いわゆる〈赤刈り〉で知られた共和党上院議員ジョセフ・マッカーシーに召喚され査問を受けることになる。今日では「アメリカそのもの」とも称される彼であるが、しかし、かつては連邦政府から非米活動分子とまで目された経緯があった。

コープランドのこのような政治的、社会的立場は一時的なものではなくて、査問に至るまでの比較的長い期間維持されていたと考えられる。それは、バスベイ議員にして「疑わしき関与の跡を数多くもつ」との指摘からも明らかである。つまり、コープランドの主要作品が生まれる1930年代から40年代における音楽実践の土壌にもまた、かかる政治的側面との関連を視野にいれるべきであろう。そうであるならば、今われわれの多くが共有する、かの保守的コープランド像というものは、あるいは、すでに何かが捨象された後の姿であるかもしれず、さらにまた、あらたな意味が社会的に構築された姿ではないかと推察することも可能であろう。

本論第2章〔先行研究の検討を行なう章〕で詳述するが、合衆国の音楽研究において、戦前期のコープランドの政治性については長らく忌避すべき領域とされてきた。むしろ、当時の論点としては、その音楽書法上でのモダニズム的性格や、アメリカのヴァナキュラーな民俗音楽との関連などがもっぱらであった。ここでの「政治性」の語を「ありうべき理想の共同体生活を求める関心のありよう」と定義するならば 、当該研究の変遷において、コープランドの政治性に研究的視線が向いたのは冷戦終結後であり、本格的な考察がなされるのは今世紀に入ってからである。この側面における研究事例は、合衆国においても未だ数例を数えるのみであり、日本国内においては例をみない。したがって十分な研究蓄積がなされていない状況である。

かかる研究状況を踏まえ、われわれは ——先の「ケリー賛辞」的な—— 今日のコープランド像を一度括弧に入れて相対視した上で、彼の主要作品が創られた1930年代〜40年代を対象として、彼自身の生き様や、その作品に着目し、それらを当時のアメリカの社会動向との関係の中で考察することを通して、「現代アメリカ」の形成過程における彼の文化的側面での役割りや位置づけを明らかにすることを本論の目的とする。

文化的成果物において「社会的で歴史的でないようなものは、なにも存在しない」 ことを謳い、「広義の形式主義から社会的政治的批評へと大きく転換」していく契機となった議論、つまり1980年代以降のイギリスやアメリカでの文化批評における思潮及びその蓄積を踏襲するならば 、コープランドを、当時のアメリカ社会の動向と無関係なる、いわば創造行為の淵源と考えることは、今日では困難なものとなる。敷衍して、先の思潮の源流としての20世紀人文科学上の先達における成果を真摯に踏まえるならば、いうまでもなく、もはや神学的創造性を携えた〈天才〉は措定しえない。音楽だけは例外とする合理的論拠は、われわれには見いだしにくい。したがって、作曲家の言及のみ、並びにその楽譜の形式分析のみによる実体論的視座からの考察には、われわれはその限界を指摘せねばならない。かかる視点に基づけば、従来、客観的とも思われた「内在的」な考察や分析でえられるデータとは、その方途を徹底するほどに、畢竟、分析者が無意にも取り込まれたイデオロギーを、他メディアに換言したものにすぎないともいえる。さらに、フーコーやアルチュセールらを経由し、かつ、彼らの議論に現実感をみる立場であるのならば、もはや、かかるイデオロギーに内在する権力や政治性を見ずして考察する素朴さを維持するのは不可能である。同時に、もし、かかるイデオロギーの政治性の認識を有し、かつ、それを批判する論拠の提示のなきままに、それでもなお客観的の名のもとに、文化的〈テクスト〉の「内在的」考察を強調するならば、むしろそこには、強力なる隠された政治的含意及びそのイデオロギー強化を下支えするものとしての、およそ意図的なる営為として把握せねばならないことにもなってしまう。

かくして、本論の以降では、20世紀の先人たちによる知の営みをふまえ、すべてを「歴史化」 しつつ、関係論的視座において考察する方途を探ることが不可欠となるのだが、その過程で、今日において、いかに、音楽〈テクスト〉を読むかという試みもまた本論の目的の一つとなる。 後に述べるように、とくに、ここでわれわれが取り組む映画音楽の読みにおいては、それが先例なき試みにて、たとえ網羅的でなく、現状で断片的であってもまずは提示を試みることにも、すくなくとも映画音楽研究という蓄積のない領野においては意義があると考える。かかる方途の手がかりについては次節で述べることにしたい。

とまれ、われわれは本論の以降で、コープランドのみならず、彼をとりまいた20世紀アメリカをめぐる広範囲な動向にも目を向けざるをえない理由がここに求められる。はたして「現代アメリカ」の形成の過程で、アーロン・コープランドは、いかなる役割を担ったのであろうか。1930年代後半〜40年代において、彼の内にあった、革新的な政治的左派の牙を考慮するとき、今日のわれわれは、彼の政治的・社会的信条をどのように再定位することができるだろうか。

考察において、われわれには、対象時期におけるコンテクストを加味したコープランドの活動の再考と同時に、コープランド作品に関する意味論的考察が不可欠となる。実体的で一義的な〈作者の意図〉を読むべき〈作品〉というよりも、「無数にある文化の中心からやって来た引用の織物」 としてそれを捉えることで、20世紀のアメリカの中に生きたコープランドが、社会との関係性の中で表現した意味内容を、われわれの側において読み解いていく〈テクスト〉と言うべきものとなろう 。 その意味においては、音楽〈テクスト〉ともいうべき、コープランドの文化的成果物を、一体、いかなる方法を用いて解釈すべきかが問題となる。分析で着目すべきは、意識的になされた表現のみならず、歴史化された存在として当時の合衆国社会を生きたコープランドが、そのイデオロギーやコンテクストのなかで、音楽の中に無意に残すに至った痕跡に着目すべきであろう。さらに、現象学者メルロ・ポンティも述べるとおり、世の事象は、多義図形の〈ルビンの壷〉にみる〈図と地〉のごとく、つねに両義性において存在するはずのものだが 、しかし、権力による〈イデオロギー装置〉 は、本節後述のフレドリック・ジェイムソンが 「閉止=完結性」 ( closure ) の概念で強調するように 、往往にして、両義の片方のみを顕示し強調するとともに、もう片方の不都合を隠蔽する。われわれは、それを弁証法的思考操作を用いて再構成し、見えないもう片方の、なにか、に視線をむけた上で考察しなければ実相に迫るものとはいえず、今日の音楽文化研究として意義をみないであろう。そのような音楽〈テクスト〉を、どのように読み解くべきなのか、この試みもまた本論の目的の一つである。以下、本論が依るべき解釈手法について述べることにしたい。

最初に、本論における音楽〈テクスト〉の語の含意を、もうすこし詳細に触れておくべきであろう。以降で使用する〈テクスト〉の語には、1960年代以降の〈構造主義〉以降の主体性批判を通過した〈批評理論〉の蓄積を参照するものであり 、同時に1980年代以降の英米における〈新音楽学〉の理論的支柱たるジョゼフ・カーマンが主張する「批評理論の音楽研究への応用」の視座を踏襲するものである 。したがって、それは「文字で書かれたもの」 のみならず、ことに音楽表現においては、楽譜をはじめ、演奏、音自体、あるいは社会的存在としての作曲家自身などを含むが、ともあれ、ここでの〈テクスト〉とは、われわれが読み解くべき文化的対象の全般を包摂する語として使用している。

しかし、ある〈テクスト〉が指し示す対象や意味 〔 ‘signified’, 所記 〕についての、その「正しい」解釈の可否をめぐっては、それが比較的明示しやすいと考えられる言語分野においてさえも、とくに1970年代以降、われわれのアポリアでありつづけてきた。たとえば〈脱構築〉批評において、文中における語には常に相矛盾する意味が不可避に含意されるため、その正統なる意味の選択における〈決定不能性〉 ( undecidability ) がジャック・デリダによって示された 。また、ジル・ドゥールーズとフェリックス・ガタリをはじめとする、ニーチェをうしろだてとするフランスの〈ポスト構造主義〉者たちは、概して、解釈行為それ自体を批判的にとらえ、〈解釈〉という行為に伴うそのフロイト的及び〈歴史主義〉的な暴力的還元化を論難した 。また彼らに先立ってロラン・バルトは、従来〈作者の意図〉を透明に反映するとされた〈作品〉概念に対して、それを構造主義的見地から批判し、それを〈作者〉という〈主体〉から独立した〈テクスト〉の名辞のもとに新たに捉え、むしろ〈読者〉においてその意味が生産されるべき「快楽」の源とした 。かかるフランスの現代文化批評家らは、実体論から関係論への視座の転換をもたらしつつ、20世紀後期以来にみられる〈テクスト〉解釈の価値相対化を促す淵源となったといっていいだろう 。

もとより音楽という表現は、かつて19世紀のロマン主義者たちがそれを肯定的に強調したとおり、具体的事象を指示するという意味では、諸藝術表現のなかでも最も非指示的といえる 。つまり記号としては、デリダが指摘する言語体系以上にその〈記号内容〉を特定しにくい。したがって、音楽の意味論的考察の手法の選択には慎重にならねばならない。われわれの分析においては、主観にまかせた〈印象批評〉の範疇に留まることは論外としても、〈ポスト構造主義〉的な価値相対主義を再確認するのみでは用をなさず、とはいえ、今日の支配的なイデオロギーを普遍化した上で過去を遡及して考察するような体制擁護的な〈歴史主義〉的視座、さらに、作品上における、その制作当時の世相の反映を指摘するにとどまる視点に現れた、畢竟、〈古典的マルクス主義〉批評における、〈土台〉〔下部構造〕に基づく解釈コードの変奏もまた避けねばならない。

現在までの文化批評の蓄積をふまえつつ、そこに新たなる試みとしても位置づけられるべき本論において、その分析での切り口として援用するのはフレドリック・ジェイムソン ( Fredric Jameson, 1934年〜現在 ) の批評理論である。現代アメリカを代表する文化批評家である彼は、今日のマルクス主義文化批評の泰斗として広く知られ、その理論と実践は、1981年の主著『政治的無意識:社会的象徴行為としての物語 』( The Political Unconscious : Narrative as a Socially Symbolic Act , 1981) にまとめられた。この著作において、ジェイムソンは、その代名詞ともいえる概念の「政治的無意識」、それ自体を、あからさまには定義をしてはいない。一方、その大意は、副題において顕著にしめされている。〈ポスト構造主義〉の価値相対主義を、アルチュセール以降の〈マルクス主義〉的地平での現象の一部として超越し、その意味でまさに前者を〈脱構築〉するという、その壮大なるジェイムソンの思想的労作を、簡潔に述べようとするならば、常に浅薄となることは免れないだろう。しかし、概説のため、ここであえて逡巡せず整理するならば、ジェイムソンが試みたのは、文化的成果物としての〈テクスト〉を、社会的抑圧をもつ者〔いわゆる作者〕によって無意 になされた、その抑圧の解決を図るための象徴行為として捉え、その観点において、彼の〈テクスト〉に現れる多様な矛盾を示す痕跡や空隙に着目して考察する試みである。すなわち、ジェイムソンにとって、〈テクスト〉は、社会的矛盾のなかの作者が、無意に行なった、その想像的な解決の爪痕である。かかる意味で、文化が、経済や世相の単なる反映ではなく、〈重層的決定〉において社会変革の可能性が示されるのである。

以下に、本論がのちにおこなう分析の手法として参照すべき、このジェイムソンによって示された文芸作品での解釈プロセスを示しておきたい。そのプロセスとは、彼が「三つの地平」と述べる3段階をもって、恣意的な超越を避けながら、〈テクスト〉の内在的読みからはじまり、漸次、外在との関連で歴史化されたものとして、「同心円状」に拡張するがごとき解釈が行なわれるものである。

まず「第一の地平」において、まず〈テクスト〉は形式的側面のみに着目される。つまり、ジェイムソンは、〈ジャンル批評〉の観点から、まずは、その〈テクスト〉の内容というよりも、むしろ内部での措辞、文体、様式といった言語の〈形式〉的側面に着目し、そこに〈作者の意図〉に漏れて無意識に現れたと目される形式的「矛盾」を抽出する。たとえば、そのような矛盾として、ジェイムソンが自身が例示するのは、かつてクロード・レヴィ=ストロースが『悲しき熱帯』(1949) の中で示した、カデュヴェオ族の女性の顔面装飾、すなわち、顔貌正中線に対して、不意に斜線に設定された対象軸からうまれたあの特異なシンメトリーの意匠であった。顔貌本来の左右対照性に対し、かかる斜めの顔面装飾の対照性からは、そこに、われわれは、ある種のずれを感じずにはいられない。そのような「ずれ」に基づく形式的矛盾の痕跡に着目し、その矛盾の淵源にあるのが、カースト性に基づく不平等な異族間結婚の仕組みによる抑圧を彼女らが乗り越えるための「象徴行為」であるとレヴィ=ストロースは指摘したのであった 。

レヴィ=ストロースを支持しながら、ジェイムソンは「イデオロギー」によって顔面装飾のような美的形式が生まれるというよりも、美的形式が社会矛盾に対する想像的な解決、つまり抑圧に対する「象徴的解決」の機能をもつ意味で、むしろ「イデオロギー」を生む行為とみるべきことを主張している。ここでの「イデオロギー」の語について、ジェイムソンは、ルイ・アルチュセール ( Louis Althusser, 1918-1990 ) の意味において使用していると述べ、それを、個人主体が「社会構造とか集団の論理によって支えられる〈歴史〉」と「「彼ないし彼女との生きた関係を、思い描いたり想像したりするとき、そのような思い込みを可能にする表象構造」であると定義しているが 、本論もこの定義に準じたい。

次の「第二の地平」は、「読み」での視野が拡大される。つまり、作者による個人なる「象徴行為」の地平から、それを社会集団におけるそれとしての地平へと、問題を拡大して捉えながら、先の形式的「矛盾」を社会的な枠組みの中で、支配と被支配をめぐる、あらゆる様態を想定して考察する段階である。すなわち、支配階層と被支配階層、強者と弱者、中心と周縁といった「対立する二項」の社会集団における、ミシェル・フーコーのいう「階級ディスクール」の中に、先に抽出した形式的矛盾を移植して考察するのである。とくにジェイムソンがここで喚起するのは、二集団それぞれの「階級ディスクール」とは、ミハイル・バフチンの「対話論」を援用するならば、1). それらの言説がまさに敵対するだけに、本来は「対話的」な形で発現すべきこと、また、2). 同様に二集団は対立しているだけに、対立が可能となる「共通のコード」というべき同じ土俵に位置していることである。

前者 1). が含意するのは、階級間の対話とは、〈ヘゲモニー〉の構図により、とくに被支配層の言説が見え難くなることである。つまり〈ヘゲモニー〉をもつ層は、彼らが支配的であるからこそ、他方の声を封じ込め、沈黙させ、周縁へと追いやるのであり、そのために分析者には被支配層の言説がもとより読みにくくなるのだが、それに加え、アントニオ・グラムシが指摘したように、被支配層側もまた、自ら支配的言説に同意する傾向が見られることから、結果として、さらに、支配層側の「独白」の形こそが表層に現われがちとなる。したがって、それを「対話」として回復させるには、たとえば、言語学者のA・J・グレマスによる「意味の四角形」 ( semiotic rectangle ) の論理的操作を駆使するなどして、支配層の言説に対して、本来、論理的に存在すべき言説を操作的に表面化させる必要性が謳われる 。隠された言説を操作的に顕在化させることで、二集団の対立状態を俯瞰し、そもそもその対立の場をつくり、対立を可能とする〈共通コード〉を抽出することが可能となる。たとえば、多義図形〈ルビンの壷〉にみる〈図と地〉〔たとえば、壷なる図、顔なる地〕の対立構造が、もとよりわれわれに認識されるのは、この場合では「色」や「明度」といった、より上位の審級での〈共通コード〉〔両者が共有しうる尺度〕において、両者が同格に位置づけられているからに他ならない。抽象度を高めた認識であるこの〈共通コード〉を、ジェイムソンは、とくに「イデオロギー素」と呼び、第二の地平での考察の目的とは、いかにこれを抽出するかが問題となる。

最後の「第三の地平」では、さらに視野が拡大され、〈テクスト〉に看取された矛盾が〈生産様式〉 ( mode of production ) の歴史の中で分析されることになる 。〈生産様式〉 なる政治用語は、 しかし、マルクス自身はもとより、その後の論客たちにも明確な定義はみられない 。古典的マルクス主義の慣例では、〈生産様式〉とは一般に、原始共産主義から、封建主義、資本主義を通して、共産主義に至る歴史過程における、それぞれの段階での「生産のやり方」の意味で解されてきたが 、この弁証法的唯物論の枠組みにおいて、〈生産様式〉は〈土台〉〔下部構造〕と同義であり、それは、藝術などの実体のない、社会の〈上部構造〉を形づくる淵源となる。

ジェイムソンもまたこの語を「生産のやり方」の意味で捉えてはいる。しかし、アルチュセールを経過した彼にとって、それは相対的に自律したものであり、ことさら〈土台〉を意味しない。彼の述べる「生産様式」とは、かつて〈土台〉を反映するのみであったはずの藝術など〈上部構造〉の諸要素〔各審級〕が「相対的自律性」をもち、かつて〈土台〉とされた経済もまた含む各審級の相互作用における「重層的決定」の効果を反映する社会構造を示唆している。

さらに、ジェイムソンの〈生産様式〉に対する認識は、より特徴的なものとして留意すべきである。つまり、それは、〈古典的マルクス主義〉のように、ある時代の唯一の様式として順次に現れるような、単純なる線形モデルではない。そうではなくて、ジェイムソンが示すのは、社会学者のニコス・プーランツァスの「社会編成体論」を援用した、〈生産様式〉の歴史的異種混交モデルである。つまり、彼は、ある時代における社会構造の実際とは、新旧複数の〈生産様式〉が複雑に共存し、互いに影響を及ぼしているとする。

この、むしろ〈ポスト構造主義〉の多様性を彷彿とする異種混交の世界認識モデル内において、ここまでで看取した事柄、つまり〈テクスト〉内にみられた矛盾及び「イデオロギー素」が再考される。そのとき、矛盾を孕む〈テクスト〉は、新旧複数の〈生産様式〉により影響されて現れた「複数の非連続的な異種混交的な形式」と見直された上で、その〈形式〉( form ) は「それ独自の内容〔形式独自の内容〕が沈殿している」ものとして再読されるのである。かかる「形式独自の内容」を含む〈テクスト〉の性格を、ジェイムソンは「形式のイデオロギー」( the ideology of form ) と独自に名辞する。この概念の例示として、文学者の大橋洋一は「劇作家シェイクスピアは1564年に生まれた」 という文を例に挙げて解説している。その文の〈内容〉面を捉えれば、「そういう名の劇作家が何年に生まれたかを示しているにすぎない」が、「形式のイデオロギー」〔形式独自の内容〕の側面では、その文章からは、「客観的な事実重視」、「起源重視」、「〔例文の〕書き手の権威性」、「生誕年に還元する思考法」など、「さまざまなイデオロギー的メッセージがせめぎあっている」ことに示される 。

かかるイデオロギーを含んだ形式が、〈生産様式〉の変遷に伴って、後続の新藝術形式の内部に「沈澱堆積」しながら存続し、ゆえに漸次複雑な形式が現出することになる。また旧形式の「沈澱」は、後続する新形式の含意と矛盾し、あるいは調和しながら、多様なる「形式のイデオロギー」として存続する 。

その好例として、ジェイムソンが挙げる音楽史の例は、音楽分析への移植を試みるわれわれにとって示唆深い。つまり、ジェイムソンは、西欧の農業社会のリズム、儀式、その価値観と結びつけられたフォーク・ダンス〔土着の踊りの総称〕の形式が、バロック期の〈古典組曲〉における〈メヌエット〉のような貴族的舞曲形式に変形されてもなお、そこに元来「沈澱」する粗野な農民的含意を維持続けると述べる。さらにそれが、ロマン派の交響楽の第3楽章に移植された後でも、その〈スケルツォ〉のような新形式にともなうブルジョワ階級の「新興ナショナリズム」というべき新たなイデオロギーの中でもなお、懐古的な農業社会のごとく異質な含意をその底流に維持しつつ、ときに矛盾をも呈する契機を孕んでいることを指摘するのである。

以上瞥見したジェイムソンの批評の射程は、しかし、文学、映画、美術、建築などが主たるものであり、音楽には光が当てられてはいない。したがって本論が試みる分析は、ジェイムソンを応用的に援用して音楽〈テクスト〉を意味論的側面から読み解く新たな試みとしての意義もまた含んでいる。

ところで、ジェイムソンが「第三の地平」で提示した、あの異種混沌の世界モデルによって、かつて〈ポスト構造主義〉者が〈マルクス主義批評〉に対して批判した、あの閉じた〈全体性〉、いわば「大きな物語」ともいうべき、歴史の一元性がひとまずは回避される。しかしながら、マルクス主義者のジェイムソンが、彼の思想から、けっして、歴史の〈全体性〉を排除したわけではない。「第三の地平」で提示した、あの異種混沌の世界モデルとは、〈ポスト構造主義〉にみる多様性の世界と同じではない。

ここでジェイムソンが批判的に再考した〈全体性〉のモデルとは、ヘーゲルが示した意味での〈全体性〉であり、それはまた、かつてアルチュセールが、ヘーゲルやルカーチにみる「表現型因果律」の概念として批判したものである 。そのような〈全体性〉の様態を例示するならば、たとえば、ここに極めて上機嫌なる男がいたとして、彼の存在を構成する諸要素——その顔の明るい表情、快活なる言動、爽やかな服装 など—— において、その各要素をまとめた全体を、一括して「喜び」の語ですべて解釈可能と考えるものである。換言すると、このようなヘーゲル的な視座においては、上機嫌な彼を構成するすべての細部、つまり彼が作曲した音楽作品や言及には、すべて最上位の審級としての「喜び」の概念が含まれることを前提とし、または、もし、新たな細部として、彼が作曲した未公開作品が発見されたならば、そこにも必ず「喜び」の反映があらねばならないと推測する立場である。このような〈全体性〉をジェイムソンは批判したのである。

そもそもが極めて複雑なるジェイムソンの思考ゆえに、われわれのここでの整理も錯綜せざるをえない。ジェイムソンは、ヘーゲル的〈全体性〉を批判はするが、しかし、世界内でのその存在自体を否定したわけではない。つまり、ジェイムソンは、〈ポスト構造主義〉の立場が主張する〈小さな物語〉の混在のなかに、このヘーゲルの物語もまたその一つとして措定するのである。この点において、その存在自体を否定した先達のアルチュセールとの相違があり、ジェイムソンの視座の最大の特徴がみられる。

一方、彼は、自らが考える、いわば、ジェイムソン的な〈全体性〉の存在を示す際、論敵の〈ポスト構造主義〉者が主張する、あの「小さな物語」が混在する多様性の様態に着目する。そして、そこでもやはり、弁証法的な思考を辿ることで、そこに必然的に存在するはずの〈全体性〉を措定するのである。すなわち、多様性なる様態が存在したり、その概念が人類にとって問題となりうるためには、もとより、その前提として、なにか、非多様性なるもの、すなわち〈全体性〉の必然的存在を理論的に主張するのである。ここにおいて、ジェイムソンの思想は〈ポスト構造主義〉を脱構築する。かかるジェイムソン的な〈全体性〉とは、すなわち、歴史であり、それはわれわれが直接関与しうるものではないが、畢竟、ユートピア的共同体を志向するわれわれの「欲望」を前提としているとされる。

ジェイムソンの主張する、このような「歴史」のもつ機能とは、アルチュセールが呈示した「構造論的因果律」( structural causality ) を成立させるための淵源、すなわち、アルチュセールのいう「結果に内在する原因」 ( a cause immanent in its effects ) 、ラカンのいう「現実界」である。それは、われわれの世界に内在しつつ、「相対的自律性」をもつ多様な諸要素を、その背後から関係論的に意味づけ、最終的には全体の「効果」として認識しうるような存在であり、われわれは直截にそこに関与することは出来ない。この「構造論的因果律」について、ジェイムソンの優れた注釈者として知られるダウリングの解説は明快である。たとえば、描画された円・点・線の要素の集合体が、時に人の顔のごとく見えることがあるが、そのような全体的な「効果」をうむべく、点や線などの諸要素間の背後から関係論的に全体に作用するのが「結果に内在する原因」であり「構造的因果律」の淵源であり、すなわち「歴史」であるという 。

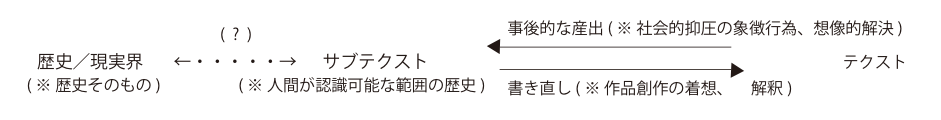

一方、もしそうであれば、われわれの文化活動は、この「結果に内在する原因」—— つまり、ここでの「歴史」—— に対して何かを働きかける余地はなく、決定論的な世界観のもとで文化活動は空しくなり、ニヒリズムに陥ることとなる。しかしながら、ジェイムソンによればそうではなく、われわれの言語活動によって「事後的に構築」されて社会的に認識が共有されている「外的現実」をジェイムソンは「サブテクスト」として措定し、それが、その奥にある「歴史」と関連づけられているという( 図1参照 )。そして、われわれにとって事実上の「外的現実」にほかならぬ「サブテクスト」を参照して、それを作り手が「書き直す」ことがつまり作品創作であり、そして、ときにその文化的成果物の力によってこの「サブテクスト」が書き換えられることで、このわれわれの事実上の「外的現実」—— 「サブテクスト」—— に変化に及ぼす可能性を持ち得るというのである。

一方、英文学・文学批評の富山太佳夫は、ジェイムソンの「サブテクスト」と「歴史」との理論化されざる接続関係ついて批判的に述べ、かかる非論理的な接続であれば、「批評の言葉」での思考が不能となってしまう点を指摘する。しかし、富山は、その「不能」ゆえに、むしろジェイムソンの理論でのこの側面については否定も肯定もせず、判断を留保しつつ、「言葉による判断を保留せざるを得ないところまで論理を問いつめてゆくことこそ、ポスト構造主義の思想のひとつの特質」と述べ、〈ポスト構造主義〉や〈マルクス主義〉といった分節を超える現代思想家ジェイムソンとしての、いわば思想的極北の立脚点での思考に理解を示している。

われわれは、しかし、なぜ分析的手法においてジェイムソンを援用すべきであろうか。それには2つの理由がある。ひとつは、「歴史化」 されたコープランド作品を読み解く上で、マルクス主義文化批評の視座が適当なためである。本論の第1章に論じるとおり、コープランドの作曲には、彼自身の言葉からも明らかなように、その時代の特殊アメリカ的な社会的背景との関連を有している。したがって、それを読み解くための手段としては、文化批評の丹治愛が述べるとおり、「作品を、それが生み出された歴史的条件のなかで解釈するという、現代の批評理論の主要な潮流をなす歴史主義的方向」に「理論的強度」を与える批評的視座 、つまり、〈マルクス主義批評〉をわれわれが検討するのは的外れではないだろう。

いまひとつは、われわれには、刊行物などによるコープランド自身の表層での言及をふまえつつも、さらにその奥にある彼のより内的な言葉を、むしろ音楽〈テクスト〉から聞き取る必要があるためである。なぜならば、本論の第1章や第2章に述べるが、1953年のジョゼフ・マッカーシーの査問以来、イデオロギー対立の時代の中、コープランドは自らの政治的立場の明示を忌避するためである。われわれが彼の内実を知るための有用な資料の一つとしては、1984年と1989年に刊行された音楽学者ヴィヴィアン・ペルリスとの2巻の共著自伝があるが〔本論略記、C&P I と C&P II 〕、一方で、それが未だ、冷戦期に刊行されたものであることに留意せねばならない。コープランド研究のハワード・ポラックが、コープランドの伝記的大著〔本論略記、HPAC〕を1999年に上梓する動機となったのも、やはり、先の共著自伝には「批評的論評がほとんど示されておらず、作曲家の明らかになっていない重要な個人的側面が残されている」 ためであった。つまり、共著自伝は、いわば、当たり障りのない内容にまとめられている側面も見過ごすことはできない。このような背景があり、音楽〈テクスト〉の、表面に見えない奥を読むことにおいて、ジェイムソンによる「政治的無意識」の視座は有効なのである。

とはいえ、音楽〈テクスト〉が非表象的であることから、たとえジェイムソンにおいて形式分析から意味論的考察への理論的根拠が得られても、やはり分析上の恣意性は回避しにくく、結果の蓋然性を担保しにくい側面があることは否定できない。したがって、ジェイムソンに加えて、ここでさらに、イギリスの〈新音楽学〉を代表する学者であり、音楽的意味作用の理論化を試みるニコラス・クックにおける研究上の基本前提を援用することにしたい。すなわち、音楽作品を楽譜のような「単一のテクスト」から成立するものと捉えず、複数の演者など、多様な〈テクスト〉を通じて相互干渉的に意味作用が生み出されるとの視座から、「複数のテクスト」の形態としての音楽を考察の対象とする 。

本論ではこれをさらに敷衍し、コープランドの映画音楽を対象として、音楽の意味作用を、物語と映像といった複数〈テクスト〉との関連において考察してみたい。われわれは、物語を観客に伝えることを大前提とする物語映画に焦点を当てることで、より具体的にして、その存在が確かな、表現上での目指すべき目的としての全体性、すなわち、伝えるべき物語内容の存在を考察の前提に置くことが可能となる。そして、もとより非指示的な性格をもつ音楽〈テクスト〉ではあるが、少なくとも作曲者がかかる目的 —— 「伝えるべき物語内容」—— に基づいて音楽を書いたであろうことは担保されるのである。 さらに物語〔脚本など〕や映像の〈テクスト〉と共に、それとの関連でその音楽を関係論的に考察することで、映画のあるシーケンス部分において、そこで音楽が指示する内容——あるいは本来指示すべき内容——を特定し、そしてそれを前提とすることで分析上での恣意性を回避しつつ、考察結果の蓋然性を高めることができると考えるためである。

映画音楽を作曲家による表現として考察を行なうための前提としては ——これは当該研究にとって重要な前提であるが—— もとより、実際の製作プロセス上で、作曲者が自らの作曲的意図を映画音楽に反映することが可能であった事実が確認されねばならない。ここでわれわれが留意すべきは、コープランドが映画に関わった1939年から1940年代のハリウッドでの通常の映画製作とは、映画研究のデヴィット・ボードウェルらの〈古典的ハリウッド映画〉の研究にみる通り 、それは〈スタジオ・システム〉によるものであったことである 。映画批評の畑中佳樹の言葉を借りるならば、その体制は「利益追求を至上命令とした合理的な管理システム」であり、現場では「大君」とも呼ばれた絶大なる製作決定権を持つスタジオのボス、つまり「プロデューサーの統括のもと、工場のように整えられた作業ラインに沿って組み立てられていく」、まさに「映画の工場」であった。さらに、かかるボスたちは、「自社製品 (フィルム) をよりよく売る」ために、その物語内容を事前に想起しやすくし、また人目を惹くためのラベルとしての「ジャンル」〔西部劇、ミュージカル映画、ギャング映画など〕の形式的枠組みを重視していた。したがって、本来、〈古典的ハリウッド映画〉には、例えばフランスの〈ヌーヴェルヴァーグ〉とは異なり、そこに「審美的、作家主義的アプローチ」による、いわば純粋な藝術研究としての研究的視点を設定することに「なんの有効性ももちえない」とされている。

名匠といわれるジョン・フォードのような映画監督でさえも、その創造性の直接的な発揮が困難であった製作環境において 、聴覚的側面における作曲家については言わずもがなであろう。しかも〈スタジオ・システム〉における音楽部門 ( music department ) はその分業体制の最終工程に位置し、つねに納期のしわ寄せが集中することから、作曲では殊更に速筆が要求された。そこでは多数の作曲家がそれぞれの得意な音楽ジャンルを担当することで、1本の映画に必要な楽曲が分業で作曲され、それがどの部分の音楽かも分からないままに作曲されることもしばしばであった。映画音楽研究のロイ・M・プレンダーガストは、映画のために「いかに寄せ集めの音楽が短時間で作られたか」について、1938年のある日、映画音楽作曲家のデヴィッド・ラクシンが体験した、多数の作曲家によって3日で映画1作品の作曲から録音までを完成させた顛末を描写している 。

その一方で、コープランドが関わった映画製作プロセスでは、例外的に作曲家コープランドの意向が反映しえたことが、彼自身の言及によって示されている 。これは、のちに本論が分析の対象にするハリウッド映画 『廿日鼠と人間』 ( Of Mice and Men , 1939 ) を含む、コープランドが関わった5作のハリウッド映画のうちの3つの作品の監督が、ハリウッド黄金期でさえも個人的な刻印を記すことができた少数の映画監督の一人に名を挙げられる ルイス・マイルストン ( Lewis Milestone, 1895-1980 ) であったことから 、フリーランスであるこの監督が、すでに自身の作家性を例外的に発揮しえた上に、その監督がさらにコープランドに自由に音楽を書くことを望んだという幸運の結果であった。

また、本論が分析対象とするもう一つの作品は、ニューヨークで製作したドキュメンタリー映画『都市』( The City, 1939 ) であり、これは〈古典的ハリウッド映画〉ではなく、ハリウッドとは異なる製作環境や文脈によるものである。監督であり写真家のラルフ・スタイナー、シナリオ原案を寄稿した批評家ルイス・マンフォード (Lewis Mumford, 1895-1990 ) など、その主たる制作スタッフは、当時コープランドも関与していた写真家アルフレッド・スティーグリッツ (Alfred Stieglitz, 1864-1946 ) の文化人サークルの主要な顔ぶれで占められていた。そのサークルは、かつて「291画廊」〔1905開設 -1917閉鎖〕で知られたニューヨークのモダニズムの芸術家や知識人が集まる拠点に顔をみせる面々であった。創造性に富んだ彼らの内で作られた映画において、そこでの「音楽的主要人物」であったコープランドの音楽的意向が抑制されたと考えることは困難であろう。

コープランド研究の動向を踏まえ、その不足点の一端を補う意味での本研究上の意義にはすでに触れたが、ここでは多少敷衍して、今日、コープランドを含むアメリカの音楽と文化を考察する意義にも触れておきたい。

おりしも戦後70年の節目となる2015年4月28日、ワシントンで行なわれた日米首脳会談にて、日本とアメリカとの「不動の同盟」( unshakeable alliance ) があらためて確認されたが、これは21世紀のわが国のあり方をあらためて決定づける契機となったといえよう 。それは、今後のあらたな国際協力形態とその責任が問われたからに他ならない。これをうけ日本では、この「同盟」に係る、あらたな安全保障関連法案をめぐり、国会をはじめ同年夏の国内は60年安保闘争以来の異例の紛糾をみたが、とまれ、かかる平時にない国内の昂奮は、あらためて、わが国と合衆国との関係がいかに重いものであるかを示すに十分な事例であろう。もとより対米関係において、われわれは、いかに尊厳を保ち、いかなる関係を構築するかとする問題は、けっして新たな問題ではない。この、およそわが国のあり方自体にかかわる問題とは、まぎれもなく、黒船来航から第2次大戦後を経て今日に至るまで、つねに、われわれの最重要課題であり続けてきたといって否定できるものではないはずである 。かかる課題を直視してアメリカという国家やその文化を知ろうとするわれわれの営為は、それが同時に、日本人としていかに存在しうるかを考えることと表裏一体であることから、そこに、いかに大きな意義を含んでいるかが浮き彫りとなろう。

かかる背景をふまえ、あらためて視線をわが国の音楽文化学研究に向けるとき、われわれはそこにどのような寄与ができるだろうか。そこには本来、多くの可能性が潜んでいるはずであり、いうまでもなく両国の関係構築において文化的側面の理解は不可欠であることから、かの国の音楽と文化をより深く、そして広く理解することは、今日に至るまでつねに高い重要性を持っている。したがって、わが国の音楽文化学研究おいて、アメリカ音楽、なかでも「現代アメリカ」が形成されてゆくなかで聞かれた、「歴史的」存在としての20世紀のアメリカ音楽という対象は、今日、探究すべき必要性が高い領域の一つと言うべきであろう。

しかし、このような状況の中、国内の人文科学分野ではアメリカの文学、演劇、映画、そして現代美術などに関しては多く研究的関心が向けられてきた一方、 20世紀のアメリカの、いわゆる藝術音楽の領域は、ほぼ等閑に付された状況が維持されてきた。たとえば2015年に国立音楽大学研究所は「20世紀前半アメリカ音楽研究部門〈ガーシュイン・プロジェクト〉」を組織したが、その設立の問題意識において「20世紀前半のアメリカは、音楽文化史上の重要な転換点であり、今日の音楽文化の基礎をつくった、とても重要な存在」でありながらも、〔ここではジャズ・映画音楽も含めて〕「この時代のアメリカ音楽は、必ずしも十分に調査・研究が行なわれているとは言え」ない点が明示されている 。

ここで、あらためてアメリカ藝術音楽の歴史の一側面に着目するならば、 ヨーロッパ精神から離れ、まさにその誕生した時期というべき20世紀前半において、その藝術的動向を牽引した主たる者たちには、本論第6章にふれるとおり、政治的左派の土壌との特別な関連を指摘せずにはいられない。これをふまえると、今日までの通説的〔または観念的〕な20世紀のアメリカ藝術音楽の国内受容像とは、戦後の反共主義イデオロギーによって、その内実の詳細とそもそもの文化的含意が「封じ込め」られ、または捻転されていることを疑う余地もあろう。他方、美学的側面においてもまた、近代主義的〈自律藝術〉信奉や、それに特化した分析装置のパラダイムが、アメリカへ不用意に横滑りすることによって、その価値判断に偏りがないかもまた省察してみる余地があろう。なかんずく、「アメリカらしさ」なるものとは、 その建国の経緯を勘案するならば——それが真に可能かどうかは別としても——、第一にヨーロッパ的慣習からの脱出や超越こそを理念とすることをあらためて留意すべきであり、これは本論における視点の設定でもふまえるべきものとなろう。 このように、20世紀アメリカ音楽文化へのまなざしを遮る恐れのある要因は、容易にいくつかをあげることができる。ポスト冷戦期に入って久しい今日において、われわれは、かつての冷戦時代のイデオロギーを相対視することが可能となったといえよう。その際、さらに、アメリカ文化の外部にいる日本であるからこそ、その音楽文化を俯瞰の上、相対視して考察しうると考えられる。

上記をふまえ、本論において、20世紀のアメリカを代表する作曲家コープランドの内実を、あらためて多面的な側面から探り、その知見を深めて蓄積を作っていくことには、音楽研究上の文脈のみにとどまらず、広くアメリカに対する文化戦略に資する意味においても、すくなからず意義が見いだしうるものと考える。現代のわれわれにとって必要なのは、明治以来のヨーロッパ芸術に対する優先的まなざしのなかで社会的に構築されてきた美的判断の中心的装置、いわば、その自明なる〈範疇〉 ‘ category ’ というべき認識の枠組みをいちど相対化しつつ 、 虚心坦懐に—— もし、それが不可能とならば、すくなくとも、アメリカの言語を中心におくことで—— 20世紀アメリカの文化を、その周辺を含めて見つめることではないだろうか。他方でまた、文化芸術的側面のみならず、21世紀の、まさに今現在の国際情勢の全体を俯瞰する省察を経由して、あらためて、かの国との歴史的宿命的関係の重要性が確認されるとき、われわれの、20世紀アメリカ音楽文化学研究の地平の見とおしが良くなるはずである。

本論の考察目的との関連での先行研究の内容的な検討は第2章にまとめた。したがって、ここではそれとは違う側面から、国内外の音楽研究においてコープランドが取り上げられる頻度について簡潔にまとめておきたい。

アメリカにおいて、研究対象としてコープランドが取り上げられた事例は、きわだって多いとはいえないが、しかし、今日もなお比較的関心をもって探究されている主題といえる。たとえば学位論文に限っても、2000年から2015年までに全米で提出された修士や博士論文のうち、コープランドの関するものは少なくとも40本程度が存在し、近年の博士論文では2013年に2本、2014年に3本が少なくとも提出されているとおり、毎年、一定程度での研究が恒常的に進められている 。

一方国内では、現在までに発表されたコープランドに関する学術論文は2008年に東京芸術大学に提出された佐竹由美氏の博士論文を除けばほぼ皆無であり、わが国において彼の正当な評価がなされてきたとはいいがたい 。また 『音楽芸術』誌のような専門雑誌でも、現在までにコープランドが単独での特集が組まれたことはない。そもそも『音楽芸術』誌 (1949年7月号) での、《アパラチアの春》の国内初演に関する記事、すなわちコープランドに関連する初めての記事掲載から今日に至るまで、彼単独の作曲家紹介のほか、演奏会評やアメリカ音楽の記事内で一部触れられたものを含めても、その掲載記事自体は10本を超えない 。さらに、その掲載時期のほとんどが1950年代から60年代であり、その後、70年代から90年代には存在せず、今世紀へとまたぐ時期において、広くアメリカ音楽にふれた記事中の一部で見つかる程度である。したがって、この状況を勘案するならば、この「最もアメリカ的な作曲家」 とも名辞される作曲家については、しかし、その日本での比較的高い知名度とは裏腹に 、彼の内実はむしろ、今日でも未知領域とさえ言わねばならぬ状況であろう。

主要な語の定義を確認しておきたい。ここまで「現代アメリカ」や、「保守」と「革新」の語を漠然と使用してきたが、ここで本論の使用におけるその定義をしておきたい。

最初に「現代アメリカ」の語であるが、ここで意味する使用例としては、まず本間長世らの1990年前後の研究書に現れる 。そこでの含意は「現代アメリカ」以前の「近代アメリカ」の存在と差異の強調である。その分節の意図は、当時、アメリカ史学研究が大局的歴史意識を欠く局所的な叙述に傾いていることに問題をみた本間らが、あらたに歴史的文脈において今日のアメリカを理解すべく、まずは「現代アメリカ」の発端を時間軸上でどこに置くかを探ったことに起因する。

本間は「20世紀が幕を開いた世紀転換期のアメリカを、現代アメリカの出現」と捉え 、この見解は日本の〈アメリカ学会〉〔JAAS〕で共有され継承されている。つまり有賀夏紀は「19世紀末から20世紀初めにかけて形成した新しいアメリカ」と述べ 、有賀貞は「総じて1900-20年の時期は、20世紀的アメリカへの移行期と言える」と指摘し 、今日では中野耕太郎が「この『現代』は、必ずしも現在の政治問題と直結した近い現代ではない」としながらも、やはり「アメリカ現代史の起点として20世紀世紀転換期から第一次世界大戦」を指摘する。

これらの立場の多くは歴史家のオリヴィエ・ザンズによる『アメリカの世紀:それはいかにして創られたか?』 ( Why the American century ? , 1998 ) を、今日、主要な理論的根拠の一つとしている。これらの研究者が —— ここでのアメリカ史学的文脈においての ——「現代」と「近代」を分節するにあたって大きな根拠とするのが〈革新主義〉( Progressivism ) である。これは当時の「新しい工業化社会に対応した新しい政治的経済的社会的な秩序の創出」 を企図する社会的動向・思想的潮流であり、ザンズによれば、これに基づいて「20年代〔1920年代〕までに完成する現代アメリカ独特の社会・経済システムが、来るべき『アメリカの世紀 』〔ヘンリー・ルースの語〕を下支えするリソースをもたらした」という 。〈革新主義〉については本論第3章であらためて触れることにしたい。さしあたっては、「現代アメリカ」を、有賀夏紀の表現にならい、20世紀初めに形成された今日にも至る新しいアメリカと考えることにしたい。

政治思想における革新と保守の語を整理しておく必要があろう。今日の日本国内をみても、保守が経済改革を推進すれば、一方の革新が憲法と公教育の現状の内容を擁護するなど、これらの語の一般的用例を鑑みれば、冷戦終結以降、その概念はますます錯綜し単純ではない。語の整理を試みる際、経済思想史家であり、また保守の代表的論客でも知られる佐伯啓思が示した革新と保守の定義は、われわれの見通しを良いものにしてくれるだろう。

佐伯は、「左翼」の語を「革新」や 「進歩」と同義に用いながら 、「革新」とは、人間理性の万能を信じ、人間の理性能力によって、この社会を合理的に、人々が自由になるように作り直してゆくことができ、しかも、歴史はその方向に進歩していると考えるものであるとする 。それは「自由、平等、民主主義、人権などの『目に見える価値』をそのまま信奉し、それを正義」とするものであり、西欧近代主義の所産にして、啓蒙思想にその淵源をみる。そして「革新」の象徴的歴史的契機が、1789年に始まるフランス革命であったことを示す。

一方、「保守」の大きな思想的源流として18世紀イギリスの政治思想家・美学者のエドマンド・バークをあげ、この思想家が『フランス革命の省察』(1790) で論じたとおり、佐伯は、「保守」が本来、「フランス革命の指導理念であった『自由、平等、人権の普遍性』という観念を疑うところから出発」した対抗イデオロギーであることを示した。つまり、その思想とは、人間の理性能力には限界があり、人間による過度な合理性は予期せぬ誤りをおかすとの前提から、過去の経験や非合理的なものの中にある知恵を尊び、急激な社会変化を避けるものであり、換言すれば、「 『目に見えない価値』のもつ歴史的で非合理的、慣習的なものを重視する」ものとする。したがって、そこには宗教的信仰も含意されることになる。このように、「革新」の側が〈機械論的自然観〉に基づきながら科学に基づいた普遍的理念を唱えれば、「保守」が具体的局面で、「目に見えない価値」を機縁とするその国の歴史や固有の文化に関心を向けるものであると佐伯は整理した。

また、社会思想史研究の徳永恂は「保守」の定義にふれ、それが、つねに「伝統主義あるいは復古主義」と結びつきながら、一般的に「社会の現行秩序の変革に反対して、それを維持しようとする社会的・政治的立場」と述べたあと、「支配知をその本質とする」ことを指摘する 。ここに「支配知」とあるように、それがなんらかの形で、現行での体制的・支配的な政治勢力を擁護する立場であることが示される。

さて、ヨーロッパの史的枠組みに沿って、ひとまずは上記のように整理できる「保守」と「革新」ではあるが、しかし、それがアメリカに移植されるときに錯綜することになる。とくに、「自由」をめぐっては、それが顕著となろう。この錯綜について、本論の第3章〔3-3-1〕に検討することになるアメリカ〈コンセンサス史学〉の主唱者、ルイス・ハーツによる歴史観の大枠は、特殊アメリカ的な枠組みでの「保守」と「革新」の整理に資するものである 。すなわち、もとより封建主義が前提にあるヨーロッパでは、その打倒のための「自由」は、まさに「革新」であったのに対し、アメリカでは、建国以来、もとより自由なる市民社会が自明に存在したとのハーツの前提に立つならば ——ただし、彼の視点はのちの史学的潮流から、現実の人種差別を無視したものとして批判されることになるのだが——、「自由」こそが、つねにアメリカ社会を基礎付けるものとなる。したがって、「自由主義」こそが維持すべき「保守」となるわけである。ここで政治哲学研究の小川仁志の整理をさらに援用すると、より明確な輪郭が露わとなる。つまり、アメリカは、イギリスからの独立とフロンティア開拓に基礎付けられた「経済的自由主義」の追求を自明の前提とし、それが固有の文化と受容されることから、「自由主義」こそが「保守」の主なる要因となり、一方、機会の平等よりも結果の平等を実現すべく、あらたなる社会科学的知見を駆使した上で、「経済的自由主義」の理想的制御を試み、財政出動や福祉政策の充実を図るとき、その動向はアメリカでの「革新」となる 。なお、日本での今日的用法は、このアメリカでの枠組みが横滑りしたものと考えられる。

建国理念に関わるもう一つの自明の理として、宗教的側面を忘れてはならない。「総人口の約85%の人びとは『ユダヤ・キリスト教』の流れをくむいずれかの宗教を信仰している」アメリカにおいて 、信仰は自明であり、単に信仰の有無で「保守」や「革新」を判断しうるものではない。

アメリカ人の信仰に関する著作をもつ飯山雅史は、米国内に存在する主要なプロテスタント諸派に着目し、それぞれの聖書解釈上の立場から「保守」と「革新」を整理している 。飯山によれば、最も保守的〔つまり、聖書解釈をより字義通りに行なう立場〕な〈イギリス国教会〉〔アメリカ聖公会ともいう。以下「国教会」 〕から順に、 以下はこの〈国教会〉を批判する立場として、およそ〈長老派〉、〈会衆派〉、〈バプチスト派〉、そして〈クエーカー教徒〉の順に急進化する。〈国教会〉はブッシュ家など、比較的、共和党エリート層に信者が多い。彼らは同性愛や中絶に反対し、公教育での宗教教育を推進し、創世記の内容に基づいて、かつてはダーウィンの進化論さえも否定した。〈長老派〉や〈会衆派〉は2つ合わせて〈改革派〉とも呼ばれるが、ともに、敵対する〈カトリック〉に顕著な教会運営における聖職者の権威的階層構造を批判し、信者による民主的な運営を主張する立場である。また〈バプチスト派〉とは〈会衆派〉から分派したさらなる急進派であり、〈カトリック〉からプロテスタント〈改革派〉までのほとんどが自明視する慣例、つまり、幼児洗礼と強制的教会所属を批判し、そのかわりに、成人後の個人の自由な信仰を尊び、「再洗礼」や自由で柔軟な教会所属を謳うものである。さらに〈クエーカー教徒〉に至っては、キリスト教信仰の前提であるはずの「教会」の存在を相対視するほどの「革新」性をもつ。それよりも、個人的信仰において、やはりキリスト教の教義における重要概念である「聖霊」との直接対話を重視し、教会組織と牧師の制度さえも廃止する立場である。なお、アメリカは、プロテスタントが多いとされるが、実際には、北東部や中西部、南部でもメキシコ国境沿い、そして、特に西部において、カトリック信者は相当多い。

かかる図式的な認識は、しかし、すぐに批判の矢面に立つことになろう。一方で、これらが極めて漠然とした概念であることから、論に先立って、本論における認識の枠組みを、ひとまずは、ここでまとめねばならない。

「革新」とはさしあたり、「左派」、「急進派」、そして、それはアメリカでいう「リベラル」と同義であり、社会的公正をもとめ、「結果の平等」や福祉政策を重視する〈社会的自由主義〉を追求すべく〈大きな政府〉を支持する立場である。政府による経済統制による財政出動や、大企業や富裕層への累進課税強化の重要性を説き、厚い中産階級層の再興を希求する立場である。国家観においては、人間理性を信頼し、科学的知見に基づいた社会改革による歴史発展を信じる進歩主義を標榜し、より理想的な社会を目指し常に改革を企図することから、しばしば体制批判的な立場をとる。外交においては〈非武装中立〉による平和主義を理想とする。信仰では、権威的な教会運営を批判し、今日の社会情勢をふまえた柔軟な聖書解釈に基づく個人的信仰を重視し、多様な信仰形態を認める立場である。同性愛者や社会的マイノリティーの権利拡大を主張する。また銃規制を進める立場である。

一方、「保守」は、その理論的淵源たるバークにみるとおり、基本的に「革新」に対する「対抗イデオロギー」として現れるものである。それは〈経済的自由主義〉を追求すべく〈小さな政府〉を支持し、「見えざる手」で示される市場経済の自動調整機能を信頼する立場であり、努力する者こそが報われる社会を志向する。国家観においては、「伝統」や「国家」の存在をアプリオリなものとして尊ぶとともに、人間理性の限界をふまえ、社会の急激な変革を避けるため、現状の政体の維持あるいは緩やかなる変化を企図する。つまり為政者側やその支持者に担われることが多い。また〈リアリスト外交〉を信奉し軍事力強化を標榜する。日常生活においても、銃規制には徹底反対する。信仰では〈国教会〉の側により近い立場であり、同性愛や中絶などの聖書に反することに抵抗し、それを政治に反映することを企図する立場は〈宗教右派〉と呼ばれる。人種問題においては少数派優遇は逆差別につながるとして慎重であり、結果として白人優遇の立場である。音楽ジャンルではカントリーソングが多く好まれる。実態としては、南部州、中西部州、退役軍人、エリート階層、白人成人男性、全米ライフル協会員、そして、共和党支持者、これらに比較的多く見いだしうる立場といえる。

以下、本論文の構成を記す。第1章では、コープランドを歴史的文脈のなかで考察するための予備的考察を行なった。まず、コープランドの美学的信条が現れた言及を精査しながら、〔19世紀の西欧に対して〕20世紀前半のアメリカ合衆国におけるコープランドを研究するにあたり、その地域的・時代的特殊性を加味する必要性を確認した。その後、文化冷戦の視点を取り入れて、20世紀前半に活動した藝術家たちの一部には戦後にその受容の変化がみられる事実を確認し、コープランドにもまた盲点となっている領域がある可能性をしめした。 第2章では先行研究のレビューとともに、当該研究分野における本研究の位置づけを示し、先行事例の批判的検討をとおして、われわれが後に議論すべき3つの論点を抽出した。1つ目は、「現代アメリカ」の形成におけるアメリカ20世紀の〈革新主義〉の位置づけ、2つ目は、コープランドの1930年代の活動における〈革新主義〉の影響、最後3つ目は、彼の1939年以降の映画音楽実践と〈革新主義〉との関連である。

第3章では、1つ目の論点を考察すべく、19世紀末から20世紀初頭の合衆国の都市部でみられた社会問題や都市問題を解決すべく現れた〈革新主義〉運動を考察した。ここでは、歴史学者オリビエ・ザンズを参照することで、その運動が、自ら〈革新主義者〉( Progressives ) を名乗る科学的知見をもつ都市の中産たちによって推進された分野横断的な社会改革運動であり、その革新的営為から生み出された「平均的アメリカ人」、つまり、移民国家にして多様性のみであったアメリカに、はじめて現出しえた「アメリカ人」を基軸として〈大衆消費社会〉がうまれ、それがアメリカ型の民主主義を推進したことを論じた。また、〈革新主義〉的動向の内実が、両極端にある2者を結びつけ「中間の道」 “ via media ” を希求する視点をもつことを検討した。

第4章から第7章までは、上記2つ目の論点を考察した。まず第4章では、コープランドの1920年代から30年代の活動が、近代的写真家集団にして、〈革新主義〉的動向のなかで「アメリカらしい」芸術のあり方を探究する〈スティーグリッツ・サークル〉に負う側面が多いことを論じた。それは、第5章に論じたように、その後の彼の音楽活動の方向性にも影響を与えるものとなった。そのなかで彼は、それまでの「ジャズ」語法を再考し、あらたに「共同体の音楽」を志向するに到る経緯を論じた。第6章では、コープランドの「アメリカらしさ」とは政治的保守性から生まれたものではなく、合衆国第33代副大統領ヘンリー・A・ウォーレスの左派的政治運動に通じる革新的な土壌から生まれたものであることを論じた。そして1935年を境に彼の「アメリカらしい」音楽的表象、すなわち「パストラル語法」が現れるにいたった直接の要因として、モスクワから発せられた〈人民戦線〉に多く拠ることを指摘した。第7章では、アメリカにおいて「共同体の音楽」を展開するにふさわしい地平の一つとして、かれが映画に着目したことを論じた。それは、映画が、「庶民=平均的アメリカ人」と常にともにあって互いに成長してきたメディアであったことに根拠づけられる。従来その領域にはドイツ・ロマン派風の音楽が自明に存在していたが、しかし、そこにこそ「アメリカらしい」音楽の必要性を主張したのが彼であった。

第8章と第9章では、上記の3つ目の論点にふれ、コープランドの映画音楽実践と〈革新主義〉との関連を考察した。第8章では、ドキュメンタリー映画『都市』( The City , 1939 ) を取り上げてテクスト分析を試みた。そこでは、「パストラル語法」によって「アメリカらしさ」が表現されていることとともに、〈革新主義〉の信条をもつ彼が、真に解決が困難な社会問題に対峙するとき、その象徴解決行為として不協和音が現れることを明らかにした。第9章では、映画 『廿日鼠と人間』 ( Of Mice and Men, 1939 )を対象に音楽〈テクスト〉分析を試みた。そこでは、多文化社会としてアメリカゆえに、本来は未来にしか消失点をもちえない革新的なる「アメリカらしさ」を有するコープランドの「パストラル語法」が、この作曲家においてはじめて、映画音楽として、古き良き過去としての19世紀的なアメリカの表象にまで適応されることによって、「庶民=平均的アメリカ人」に対して、ヴァン・ワイク・ブルックスのいう「役に立つ過去」の形成を促したことを指摘した。

終章では、考察のまとめとして、ヘンリー・ルースによる「アメリカの世紀」と、「異端の副大統領」ヘンリー・ウォーレスによる「庶民の世紀」の両概念の比較を通じて、当時のコープランドの立ち位置を示すとともに、「現代アメリカ」の形成期において、コープランドが音楽文化の側面から果たした役割の一端を明らかにした上で、その後の冷戦期における彼の受容の変容について論じた。

( ※ 序章以上)

※Webでの注釈表示方法を検討中のため、注釈は一旦省略しています。また本論第1章以降ほか、諸々掲載準備中 (2022-10-15)。